Mit Weitsicht und Toleranz handeln

Was wir von Robert Bosch lernen können

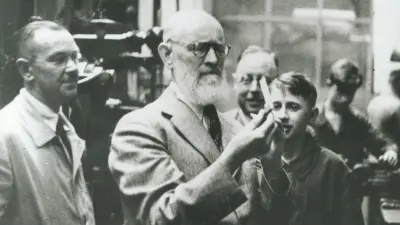

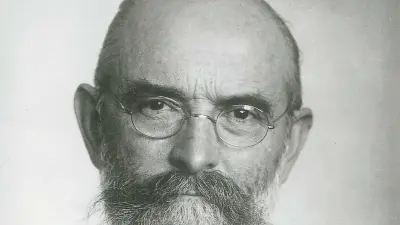

Robert Bosch war ein Unternehmer, der sich nicht scheute, in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik für seine Überzeugung einzutreten. Er nutzte seine prominente Position als Wirtschaftsführer, um für Ausgleich und Verständigung zu werben.

Am 5. November 1918 fuhr Robert Bosch nach Berlin - wenige Tage bevor Deutschland kapitulierte und der Erste Weltkrieg endete. Die Stimmung war explosiv. Unter den Soldaten und in der kriegsmüden Bevölkerung rumorte mehr als nur der Hunger. Das alte politische System mit undurchlässigen Hierarchien stand vor dem Zusammenbruch. Eine revolutionäre Umwälzung drohte die wirtschaftlichen Beziehungen radikal zu verändern. Alte Eliten und Revolutionäre standen sich in politischen und wirtschaftlichen Fragen unversöhnlich gegenüber. Robert Bosch erkannte, dass eine Revolution nach russischem Vorbild sein Lebenswerk zerstören würde, und dass man nun besonnen handeln und alle Seiten mit einbeziehen musste. Er wusste aber auch, dass Veränderungen unabdingbar waren.

Toleranz, gegenseitiger Respekt und Pragmatismus waren für Robert Bosch wichtige Voraussetzungen, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Änderungen umzusetzen. Ausgleich und Verständigung standen immer hinter seinem Engagement für Wirtschaft und Gesellschaft. Er war 57 Jahre alt und seit 30 Jahren erfolgreicher Unternehmer. Seine Erfahrungen und die Reflektion darüber hatten den Grundstein dafür gelegt.

Diese pragmatische und tolerante Haltung, die ihn als Wirtschaftsführer auszeichnete, rückte ihn ins Interesse der Politik. Der neue Staat, der aus den Umbrüchen nach dem Ende des Krieges entstanden war, musste die wirtschaftlichen Beziehungen in Deutschland zu Beginn der 1920er Jahre neu regeln. Dies sollte den starken Mitbestimmungswünschen der Arbeiterschaft Rechnung tragen. Dazu riefen die politischen Entscheidungsträger den „Vorläufigen Reichswirtschaftrat“ ins Leben. In dieses Gremium aus verschiedenen Interessensvertretern, das Gesetzesvorlagen vorbereiten sollte, schickte die württembergische Landesregierung auch Robert Bosch. Dort gehörte er einer Gruppe von unabhängigen Sachverständigen an und wurde dem sozialpolitischen Ausschuss zugeteilt. Rückblickend beurteilte er den Wirtschaftsrat positiv, „weil er erstmals Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch zwang.“ Letztendlich waren konkrete Ergebnisse gefragt, kein ausdauernder ideologischer Schlagabtausch.

Zur gleichen Zeit wurde die Einrichtung von Betriebsräten in Deutschland diskutiert. Die Frage, in wieweit gewählte Arbeitnehmervertreter in die Führung eines Unternehmens eingreifen dürfen, wurde erbittert debattiert. Ein Großteil der Arbeitgeber wollte diese Einmischung in ihre Belange unter allen Umständen vermeiden. Robert Bosch dagegen befürwortete die Annäherung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Er wusste, dass es in einem Unternehmen notwendig ist, „dass in einem möglichst weiten Maße gegenseitiges Vertrauen herrscht“. Er scheute sich nicht, mit den Betriebsräten zusammenzuarbeiten. Beide Seiten sollten dabei ihre Grenzen, und das gemeinsame Ziel, den erfolgreichen Fortbestand des Unternehmens, nicht aus den Augen verlieren, denn er wusste: „Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind in gleicher Weise abhängig vom Schicksal ihres Unternehmens.“

Für seine Haltung feindeten ihn manchmal Industrielle wie auch Arbeitnehmer gleichermaßen an. Er blieb sich jedoch stets selbst treu. Für junge, moderne Unternehmer wurde er dadurch zum Vorbild. Seine Position als internationaler Unternehmer half ihm aber auch, Kontakte zu Wirtschaftsführern weltweit zu knüpfen. Dabei achtete er darauf, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Mit Louis Renault, Chef des gleichnamigen Autoherstellers, verband ihn in den 1930er Jahren die Überzeugung, dass ein vereinigtes Europa mit einem deutsch-französischen Motor als wirtschaftlich starke Region ohne Handelsschranken geschaffen werden müsse. Noch wichtiger war die Hoffnung, dadurch künftige Kriege in Europa zu vermeiden.

Auch mit Henry Ford, dem fortschrittlichen Unternehmer aus den USA, suchte er Kontakt, um ihn von der Idee eines vereinigten Europas zu überzeugen. 1935 schrieb er Ford einen bemerkenswerten Brief, in dem er zunächst auf ihrer beider Gemeinsamkeiten einging: „Ich nehme an, dass Sie und ich zwei der ältesten Industriellen der Welt sind, die sich mit der Anwendung der Wissenschaft in der Industrie befassen.“ Für die Wahrung des Friedens solle ein europäischer Wirtschaftsraum geschaffen werden – um dies zu realisieren bat Bosch um Henry Fords Unterstützung. Er schloss seinen Brief mit: „Als Industrieller bin ich der Meinung, dass wir den Politikern nicht alles durchgehen lassen dürfen, sondern dass wir etwas tun müssen, um eine gesunde und vernünftige öffentliche Meinung zu schaffen, damit diese Probleme auf vernünftige Art und Weise gelöst werden können.“ Eine Antwort auf den Brief ist leider nicht überliefert und die weitere Geschichte zeigt, dass Boschs Engagement nicht von Erfolg gekrönt war. Die Welt befand sich wenige Jahre später wieder im Krieg. Die Zeit war noch nicht reif für Robert Boschs Vorstellungen. Erst nach seinem Tod entstand ab den 1950er Jahren ein europäischer Wirtschaftsraum, der sich zur Europäischen Union zusammenschloss. Sie bringt bis heute Frieden und Wohlstand in der Region und gibt den Überzeugungen Robert Boschs im Nachhinein recht.

„Oberster Grundsatz müsste sein: Sei Mensch und ehre Menschenwürde.“

Seine von Toleranz und Respekt geprägte Haltung als Wirtschaftsführer, der nicht davor scheute, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, hat bis heute nichts an Bedeutung verloren. Denn gerade in einer Zeit des Wandels, wo lange währende Strukturen auf dem Prüfstand stehen und Debatten über den richtigen Weg in die Zukunft der Ökonomie auf allen Plattformen erbittert geführt werden, ist seine Aussage von 1920 aktueller denn je: „Wer aufrecht seinen Weg sucht, stets seinem Gewissen verantwortlich, dem dürfen wir unsere Achtung nicht versagen, möge er mit uns oder gegen uns gehen. Es wäre unklug zu verlangen, dass künftig sich jeder einfach mit dem begnügt, was man ihm bietet. Es wird auch künftig Kampf sein, aber es sollte ein ehrlicher, anständiger Kampf sein.“

Autorin: Christine Siegel