West Virginia im Blick

08.04.2025

Tief im Süden der USA liegt Mississippi, ungefähr dreimal so groß wie Dänemark, knapp drei Millionen Einwohner. Rund jeder fünfte davon lebt unterhalb der Armutsgrenze und nirgendwo sonst in den USA wird weniger Wirtschaftsleistung pro Kopf erzielt. Das Besondere daran: Nur in Mississippi ist das Pro-Kopf-BIP niedriger als in Deutschland. In allen anderen 49 Bundesstaaten ist es höher. Der Vergleich berücksichtigt zwar weder die unterschiedliche Kaufkraft noch den tatsächlichen Lebensstandard. Er zeigt aber doch, wo Deutschland und Europa im weltweiten Wettbewerb stehen.

von Stefan Hartung

Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH

Ob die aktuelle Politik in Washington den Vorsprung der USA ausbauen oder abschwächen wird, ist völlig offen. Klar hingegen ist, dass wir aufholen müssen – und uns dabei zugleich in den neuen Wirklichkeiten von Wirtschaft und Politik zu behaupten haben. Deutschland, so sieht es aus, wird mehr politische Verantwortung schultern müssen. Dafür brauchen wir aber nicht nur erhebliche Mittel, sondern auch einen neuen Willen zum technologischen Fortschritt. Denn mutige Innovationen sind die Grundlage einer starken Wirtschaft, und ohne eine starke Wirtschaft werden wir – ob es uns gefällt oder nicht – unsere europäischen Werte nicht verteidigen können.

Die Grundlagen dafür sind vorhanden: Unsere Industrie ist, wie man jüngst auf der Hannover Messe sehen konnte, nach wie vor sehr leistungsfähig – auch im globalen Vergleich. Bei den Patenten gehören wir zur Weltspitze. Wir haben eine hervorragende Forschungslandschaft, wir haben hoch qualifizierte Menschen, und wir haben den europäischen Binnenmarkt vor der Tür.

Und doch wird der dringend notwendige Wille zum technologischen Fortschritt noch oft von zwei Faktoren gebremst: von einem Zuviel an Vorschriften und einem Zuwenig an Zuversicht. In Berlin und Brüssel werden derzeit gewaltige Summen in die Hand genommen, um die längst überfälligen Investitionen in Sicherheit und Infrastruktur nachzuholen. Das ist gut so. Zugleich sollten nun aber auch all die ausufernden Regulierungen und Berichtspflichten abgebaut werden, die in der Sache oft wenig bewirken, aber jede Dynamik zuverlässig dämpfen. Gleiches gilt für viele der Vorschriften im Umgang mit neuen Technologien. Wenn wir etwa bei der Künstlichen Intelligenz schon alles regeln wollen, bevor wir die Technologie überhaupt richtig verstanden haben, dann haben wir zwar die risikoärmsten Anwendungen weltweit – nur leider auch keinen nennenswerten Anteil an der Wertschöpfung durch KI.

Das kommende Milliardenpaket darf deshalb nicht als ein Wohlfühlprogramm für wenige Jahre verstanden werden. Es muss mit entschlossenen Reformen einhergehen – und mit Ausgaben, die nicht rasch verfliegen, sondern sich langfristig bezahlt machen.

57 %

der Deutschen glauben, dass Technologie die Welt zu einem besseren Ort macht – in China und Indien sind es 88 bzw. 84 Prozent.

Dazu zählen Investitionen in zukunftsfeste Technologien, sei es KI oder Robotik, Biotechnologie oder grüne Energien. Insofern stimmt es bedenklich, wenn ausgerechnet in Deutschland die Technikskepsis besonders ausgeprägt ist: Mit unserem Bosch Tech Compass ermitteln wir einmal im Jahr in sieben Industrieländern die jeweilige Einstellung zu innovativen Technologien. Demnach glauben nur 57 Prozent der Deutschen, dass Technologie die Welt zu einem besseren Ort macht – in China und Indien sind es 88 bzw. 84 Prozent.

Technik ist die bessere Alternative zum bloßen Verzicht

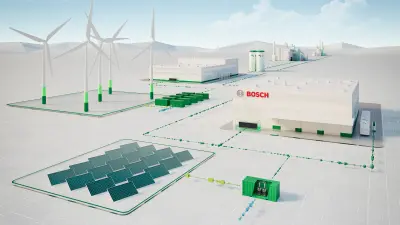

Diesem Pessimismus sollten wir in offenen Debatten entgegentreten, in Unternehmen und Schulen, in Politik und Medien. Dabei geht es nicht um die unkritische Verherrlichung jeder neuen Hightech-Lösung. Sondern um Transparenz: Neues muss nachvollziehbar sein, denn nur Verstehen schützt vor Vorurteilen. Wer sich auf der Hannover Messe umgesehen hat, hat schnell festgestellt, dass sich hinter vermeintlich sperrigen Begriffen wie Prozessautomation oder Digital Energy durchaus mehr Chancen als Risiken verbergen. Und zwar nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Umwelt und den Wohlstand. Bosch präsentierte dort einen neuen Elektrolyse-Stack, der bald in Serienproduktion gehen soll – übrigens in Deutschland – und der spürbar zum Aufbau einer wasserstoffbasierten Wirtschaft beitragen kann. Denn auch für den Kampf gegen den Klimawandel gilt: Technik ist die bessere Alternative zum bloßen Verzicht.

Die großen Möglichkeiten, die sich durch unsere technologischen Fähigkeiten ergeben, werden wir aber nur nutzen können, wenn wir jetzt alle gemeinsam, sowohl in Deutschland wie in Europa, nicht nur Gelder verteilen, sondern uns auf Reformen statt auf Regeln konzentrieren. Wir sind lange genug seitwärts gelaufen. Jetzt muss es nach vorne gehen. Mit dem klaren Bekenntnis zur technologischen Souveränität in Europa und mit dem frischem Mut, der sich in den vergangenen Wochen so deutlich gezeigt wie schon lange nicht mehr. Bis zum Wohlstandsvergleich mit New York oder Kalifornien ist es auch dann noch ein langer Weg. Aber zu Idaho oder West Virginia könnten wir bald aufschließen. Immerhin.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.